6/25にウーマンエンパワー協会のオンライン理事会にて、7名の理事それぞれの立場で複眼的意見交換をおこないました。

◆出席者:

代表理事 谷平 優美(株式会社ルバート 代表取締役)

理事 川島 高之(NPO法人ファザーリング・ジャパン 理事)

理事 高祖 常子(NPO法人ファザーリング・ジャパン副代表マザーリングプロジェクトリーダー)

理事 川崎 貴子(リントス株式会社 代表取締役)

理事 堤 香苗 (株式会社キャリア・マム 代表取締役)

理事 前川 孝雄(株式会社FeelWorks社長)

理事 谷平 聡史(株式会社アクセラゲート 代表取締役)

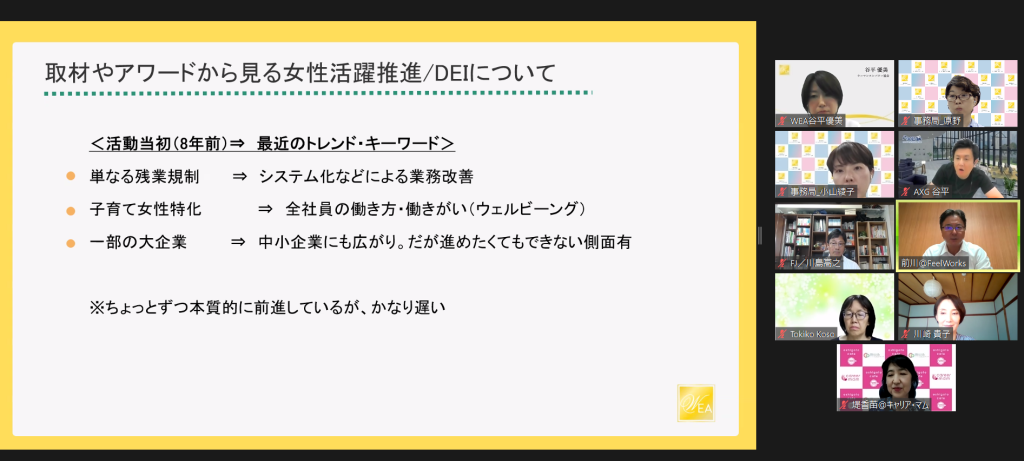

【この10年の副作用】

協会設立時からこの約10年で取り組みが進んだからこそ、

以下のような副作用や弊害がみられています。

- 義務を果たす前に権利主張型の個人が増えた

- ワークライフバランスをうたいすぎて残業できない、成長できない、など職場が緩んだ

- 生産性を追求し過ぎた結果、ギチギチした文化となり、遊びや余裕がないため新しい発想が生まれない

- 子育て世代と子どもがいない世代の対立構造を生んだ(男VS女やZ世代VSシニアの対立構造と同じことをメディアも煽っている)

- 管理職に何でもかんでも丸投げで武器を与えていないことにより、管理職が疲弊している。それをみて若手はタイパ・コスパが悪いと管理職になりたがらない。

- 収益がダウンした。

DEIや女性活躍の意義は十分わかっており、

上記課題に対して、具体策を知りたいという企業が増えています。

【課題に対する対策】

この課題に対しては、以下の推進が必要という議論となりました。

- 人材不足で甘やかされている若手に今一度、組織人としての自覚や成長を促し、地に足ついたキャリア形成の教育が必要。(やることをやるから次がある)

- お上から言われたからと受動で動くのではなく、個人も企業も能動的に方針を決めることが重要。個人は1人1人が主体性をもって人生設計しライフスタイルを決めることが大事であり、企業も24時間バリバリ働くのだというところがあったり16時で閉めるのだという会社があってもいい。発案・発言・行動することで広い意味でのダイバーシティ推進や女性活躍推進に繋がる。休むか休まないかも自分たちで選べればいい。

- 管理職のマネジメント能力をあげる必要がある。経営側は本当に体制を変えたいのであれば自らトップが時間外の仕事を断りに行く、というような行動が必要。

【女性側の意識引き上げや夫婦の体制】

女性という文脈においてはまだまだ女性自身がマイノリティであることもあってか、できるはずの管理職におよび腰な側面があります。

働き方の環境を整えると同時に、裁量をもって働けるほうが良いというメリットももっと伝えていきたいところです。

ただ日本では夫の帰りが夜中で、朝もまた早朝に出て行ってしまうのでどうしようもないという声もあり、家庭の負担状況は二極化がまだ見られます。

わかりにくい産育休などの制度について会社から個人にも周知が必要でもあり、かつ、夫婦間でしっかりと対話ができるあり方が大切になります。

デンマークなどに取材に行くと、例えば金曜は16時に保育園も会社も終了で、お酒を早くから飲んでいたりしており、家族の時間も楽しいんだという文化をつくっていけたら変わるのではないかとの意見もありました。

【夫婦で長期ビジョンが必要な時代に】

コロナの影響で進んだ在宅ワークも業績が下がってオフィスで会うほうがいいという流れに戻っている傾向や、きめ細やかに業務の切り分けが企業ごとにできていないという点が働きたいママたちにはネックになっています。

一方で、物価高や増税などにより、「子どもが小さいうちは大変だから3~5年後までどっちかが仕事を辞めておこう」という選択肢がある状況ではなくなっています。

円安はどうなるのか?社会保険料はどうなるのか?税金や物価はどうなるのか?

わからない段階で、働かないリスクは夫婦でしっかりと長期ビジョンで考えなければなりません。

配偶者控除や企業の配偶者手当も壁となっているため議論が必要です。

【未婚、介護、病気など、女性だけの問題ではなくなっている】

女性活躍推進という入口から話を進めていますが、

働き方・働かせ方はもう女性だけの問題ではなくなってきました。

未婚の男女もかなり増えており、介護が必要な人、2人に1人がなるという癌の治療をしている人など、制約のある人はたくさんいます。

この制約は、決して他人事ではなく、フルタイムで働けている人も、全員がいつ弱者になるかわからない状況であることを理解しなければなりません。

個人個人の希望する多様な働き方に対応しながら、その人の能力を短時間でも遠方にいてもどう活かすのか?ということが雇用側には求められています。

人を活かせるかというマネジメントについては、評価制度と連動も必要です。

【日本の多くを占める中小企業ができること】

中小企業はリソースがないから、という意見もありますが、

中小企業こそ、稟議が少なくトップも巻き込みやすいメリットがあります。

優秀な若手には成長できるビジョナリーな中小企業は人気です。

むしろ機動力のある中小の取り組みをロールモデルに、大手企業のカンパニー単位で導入を進めていくという考え方がいいのではないかという意見もありました。

ウーマンエンパワー協会では、女性活躍という言葉がなくなる社会を目指して、この課題を切り口に、多様な人の働き方・働かせ方 について企業取材やアワード表彰・セミナー開催などをしています。

引き続き、ヒントとなる発信ができたらと思っておりますので、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

一般社団法人ウーマンエンパワー協会